强军强国防【思想品德】在碧空如洗、阳光灿烂的日子里,一群朝气蓬勃的学生齐聚户外,积极投身强军强国防主题活动。活动现场,鲜艳的队旗迎风招展,红色标语传递着爱国强防的信念。同学们眼神中满是对国防知识的渴望。他们认真聆听讲解,深刻领悟到关心国防就是关心自己,建设国防就是建设家园,也明白了支持国防和军队建设是每个公民义不容辞的责任。此次活动,为学生们搭建了走近国防、了解国防的桥梁,在他们心中种下了爱国强军

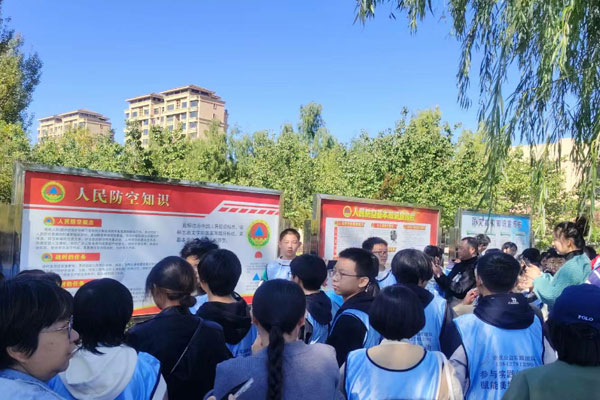

消防减灾安全记在心中【学业水平】在绿意盎然的户外场地,一场消防减灾知识科普活动热烈开展。同学们齐聚知识展板前,专注聆听讲解。从人民防空要点,到消防减灾技能,一个个实用知识,通过生动阐释传递开来。大家认真凝视展板,或记录要点、或交流疑问,在互动中收获安全 “必修课”。

好家风我传承【思想品德】 在探寻家风的旅程中,同学们围坐交流、深入互动,于细微处捕捉先辈智慧。勤俭是持家的底色,渗透在日常点滴;孝悌为立世根基,串联起家族温情;诚信作立身准则,点亮人际微光 。这些承载传统文化的家风内涵,如春雨润物,融入青春成长轨迹,化作前行动力。

探究桥梁建造【学业水平】 在探究桥梁建造的旅程中,同学们围站思索、协作研讨。从力学原理的巧妙运用,感受人类智慧的凝聚;于结构设计的精巧构思,领悟创新精神的力量。桥梁不仅是跨越障碍的通道,更承载着精益求精、追求卓越的态度,以及团结协作、共克难题的信念,让这些精神融入探索步伐,以好奇与执着,搭建起知识与实践的桥梁,续写对未知勇于钻研的成长故事 。

15842781290

中学生综评网 2025-07-22

初中劳动实践最易陷入 “无效循环”:初一零散参与校园清洁,初二偶尔参加社区活动,初三临时补录劳动时长 —— 这类缺乏连续性的实践,不仅无法体现成长轨迹,还会因内容空泛难以通过综评审核。真正有价值的劳动实践,需要从初一就规划 “连续参与 + 能力进阶” 的路径。以下三个活动适合初中三年持续开展,既能避免无效劳动,又能形成可追溯的成长记录。

校园绿化养护:从 “参与者” 到 “管理者” 的能力进阶

校园劳动是最易实现连续参与的选择,而绿化养护能自然形成 “观察 — 操作 — 管理” 的成长链,避免沦为单纯的 “打扫卫生”。

初一(基础参与):加入校园绿化小组,负责固定区域(如教学楼前花坛)的基础养护 —— 每周两次清理杂草、浇水,记录植物生长状态(如 “3 月 10 日发现月季叶片有蚜虫”)。重点练习 “规范操作”,比如按老师指导使用小铲子除草(避免伤及幼苗)、控制浇水量(每次 5 升 / 平方米)。

初二(技能深化):升级为小组骨干,学习进阶技能 —— 参与修剪绿篱(掌握 “斜角修剪法” 避免积水)、移栽幼苗(按 “带土球移植” 方法操作),同时带领 2 名初一新生,示范除草和浇水的标准流程。记录需体现 “带教能力”,如 “纠正新生‘浇水过量’问题,分享‘见干见湿’判断法”。

初三(方案输出):牵头制定《校园绿化季节性养护方案》,结合前两年记录的生长数据(如 “每年 4 月蚜虫高发”),提出针对性措施(如 “3 月底提前喷洒生物农药”);组织 “绿化知识分享会”,制作《常见植物养护手册》(附自己拍摄的操作图解)。

这类活动的 “无效规避点”:避免每年重复相同任务(如始终只浇水),需按 “基础操作→技能掌握→方案设计” 升级角色;每次劳动后及时记录(如用表格统计杂草种类、生长速度),避免期末仅凭记忆补填内容。

社区便民服务:从 “协助者” 到 “组织者” 的责任延伸

社区劳动若能聚焦 “单一服务场景” 持续深耕,比频繁更换活动类型更有价值。“老年服务” 类活动适合三年连续参与,能自然体现责任意识的成长。

初一(基础服务):在社区老年活动中心承担辅助工作 —— 每周六协助分发报纸、整理活动器材,记录老人的日常需求(如 “张奶奶需要放大镜读报”)。重点练习 “细致观察”,比如记住 5 位常来老人的习惯(如 “李爷爷喜欢在靠窗位置活动”)。

初二(专项服务):针对观察到的需求设计服务 —— 为视力不佳的老人制作 “大字版活动通知”,每周三组织 “手机基础教学”(如教发微信语音),提前准备图文步骤卡(用彩笔标注 “按住说话键”)。记录需体现 “问题解决”,如 “发现老人记不住步骤,新增‘每日 1 个小练习’环节”。

初三(资源整合):联动同学成立 “银发互助小队”,分工负责不同服务(如学业好的同学辅导老人使用智能设备,擅长手工的同学教编织);对接社区卫生院,每月邀请医生开展 “健康小课堂”,自己负责活动策划和通知(用之前制作的大字版通知发布)。

这类活动的 “无效规避点”:避免单次志愿服务(如仅在重阳节慰问老人),需固定服务时间和内容;拒绝 “被动等待分配任务”,主动发现需求(如老人的数字鸿沟问题)并设计解决方案,用 “需求记录→服务设计→效果反馈” 的链条证明价值。

家庭与创意劳动:从 “完成任务” 到 “系统输出” 的思维升级

家庭劳动易被忽视,但若结合 “创意改造” 持续开展,能体现劳动与生活的结合能力。“家庭旧物改造 + 厨艺实践” 组合适合三年进阶,避免沦为 “洗碗拖地” 的简单重复。

初一(基础技能):每周参与固定家庭劳动 —— 学习分类整理(如 “衣柜换季收纳”,按 “常穿 - 偶尔穿 - 不穿” 分类),尝试简单旧物改造(如用洗衣液瓶制作笔筒,记录 “剪口打磨避免划伤” 的小技巧)。

初二(创意延伸):升级劳动复杂度 —— 每月设计 1 次 “旧物新用” 方案(如将旧牛仔裤改造成收纳袋,加装拉链提升实用性);学习家常菜烹饪(如番茄炒蛋、凉拌菜),记录 “火候控制”“调味比例” 等技巧,形成《家庭菜谱笔记》。

初三(成果转化):整合前两年经验,开展 “家庭劳动创意展”—— 将改造的 10 件旧物(如收纳盒、围裙)分类展示,附 “改造思路卡”(说明 “为何选择这个改造方向”);用厨艺技能为家人制作 “节气套餐”(如冬至饺子搭配自创蘸料),拍摄制作过程并剪辑成 “家庭美食 Vlog”。

这类活动的 “无效规避点”:避免劳动内容无成长(如三年都只叠被子),需按 “基础技能→创意设计→成果展示” 升级;记录时关联生活需求(如 “改造收纳盒是为解决书桌杂乱”),避免为改造而改造。

避免劳动实践无效的核心原则

拒绝 “碎片化参与”:同一活动至少连续参与一学期,如每月固定时间参与社区服务,而非 “有空就去”;用 “劳动手账” 记录每次的具体任务(如 “今天修剪了 3 米绿篱”)、遇到的问题(如 “剪刀不够锋利”)及解决方法(如 “申请更换工具”)。

建立 “能力进阶链”:每个活动需明确 “年级目标”—— 初一 “学会规范操作”,初二 “能独立完成 + 带教他人”,初三 “能设计方案 + 输出成果”。例如绿化养护:从 “按指令浇水” 到 “判断何时浇水” 再到 “制定浇水计划”。

关联 “综评记录要求”:提前了解劳动实践栏的填写标准(如需要量化成果、第三方评价),每次劳动后收集佐证材料(如社区盖章的服务记录、家人对厨艺的反馈),避免初三回忆时缺乏凭证。

初中劳动实践的价值,不在于 “做过多少种劳动”,而在于 “在同一种劳动中获得多少成长”。从初一的 “学会做”,到初二的 “做得好”,再到初三的 “能教别人、能出方案”—— 这种连续三年的进阶轨迹,既是对劳动本身的尊重,也是综评中最有说服力的成长证明。记住:能被认可的劳动实践,一定是 “看得见过程、摸得到成长” 的真实经历。